跳至主要內容

從地圖上看,加拿大和法國隔著大西洋。實際上,加拿大和法國卻是海上鄰國。

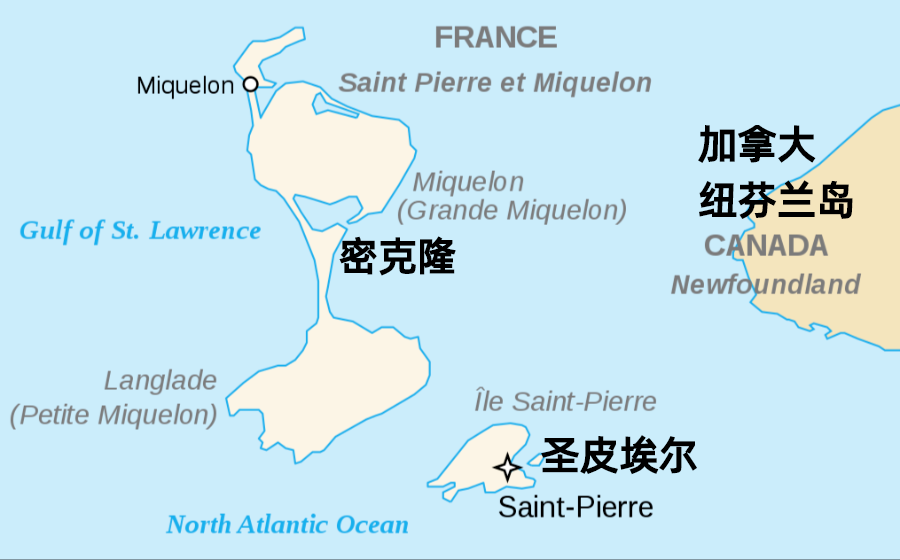

距離加拿大紐芬蘭島13海里左右的海域,有一片面積242平方千米,總人口不到6000人的群島——聖皮埃爾和密克隆群島。這片群島是法國的海外領地,法語是當地的官方語言。

聖皮埃爾和密克隆群島組成。標注/環球情報員

那麼,這片距離加拿大如此之近的群島,為什麼屬於法國?

聖皮埃爾和密克隆群島周邊海域,是紐芬蘭漁場的一部分。該海域地處墨西哥灣暖流和拉布拉多寒流的交匯處,擁有包括鱈魚、鰈魚、鮭魚等等多種經濟魚類,曾是世界黃金漁場。

聖皮埃爾和密克隆群島與加拿大、法國的聯繫,跟法國的殖民史有關。

1492年,哥倫布船隊的到來打破了美洲與“舊世界”相對孤立的局面,歐洲各路豪強開始了瓜分美洲大陸的進程。西班牙和葡萄牙佔領了拉丁美洲大部分領土。

英國、法國將殖民擴張的目標鎖定在北美大陸。尤其是漁業資源豐富的紐芬蘭海域,英法兩國均把這裡視為捕撈鱈魚、進軍北美大陸的跳板。

聖皮埃爾和密克隆群島最早於1520年被葡萄牙航海家發現。1536年,法國探險家雅克·卡蒂埃佔據了紐芬蘭島附近的群島,將其命名為“聖皮埃爾和密克隆群島”。

紐芬蘭漁場海域的諸多島嶼中,面積較大的紐芬蘭島是英、法爭奪的焦點。面積較小的聖皮埃爾和密克隆群島起初並不被重視。

除了零星的漁民之外,很少有歐洲船隊在這裡定居。因此,這裡最初是荒島。

1583年,法國在和英國爭奪紐芬蘭島的戰爭中失利,紐芬蘭成為英國最早的殖民地之一。

丟失了紐芬蘭島之後,聖皮埃爾和密克隆群島對於法國來說日益重要。

1604年,法國漁民在聖皮埃爾島建立了第一個永久居民點。隨後,法國佔領了整片群島。這是法國第一次在北美建立永久居民點。

佔據了群島之後,法國不斷深入大陸的聖勞倫斯河地區南下,直達五大湖沿岸地區。

法國將其在北美大陸建立的大片殖民地命名為“新法蘭西”。聖皮埃爾和密克隆群島也成為新法蘭西的一部分。

法國佔據新法蘭西之際,英國也以紐芬蘭島為基地,不斷向北美推進。到17世紀時期,北美東海岸除了曼哈頓河口(紐約)被荷蘭佔領之外,大部分都被英國佔據(十三殖民地)。

1667年,英國與荷蘭在第二次英荷戰爭後,簽訂了《佈雷達和約》,英國用其在南美殖民地——蘇里南換取了曼哈頓河口地區。這就是北美十三殖民地(美國)的前身。

從1689年到1814年這100多年裡,聖島的主權在英國和法國之間來回切換。

為了獨霸紐芬蘭島海域的漁業資源,英國多次希望吞併法國的聖皮埃爾和密克隆群島,進而切斷新法蘭西和法國本土的聯繫。

從1689年開始,英國多次偷襲新法蘭西地區,但都被法國擊退。

18世紀初的西班牙王位繼承戰爭,是聖島命運的第一次轉折。

1700年,西班牙哈布斯堡王朝絕嗣,西班牙王位出現空缺。法國王室成員費利佩五世作為西班牙哈布斯堡家族的外孫,覬覦西班牙王位。

法國希望扶持費利佩登基,控制西班牙,甚至有朝一日法國和西班牙合併,成為歐陸大國。

法國的野心引起了英國的警惕。為了防止法國過於強大。英國聯合與西班牙哈布斯堡家族同源的奧地利對法國作戰。歐洲爆發西班牙王位繼承戰爭。英國藉機向法國在紐芬蘭海域發動襲擊。

西班牙王位繼承戰爭中,波旁王朝的費利佩雖然如願繼承了西班牙的王位。但規定西班牙、法國不得合併。法國控制西班牙的計劃破產。

戰爭中元氣大傷的法國於1713年和英國簽訂和約,宣佈放棄紐芬蘭島以及聖島。

聖皮埃爾和密克隆群島的主權暫時從法國轉移到了英國。

但英法之間的鬥爭並沒有就此停止。1756年,為了爭奪北美霸權,英法之間爆發了七年戰爭。英國戰勝法國,奪取了法國在北美的所有殖民地,包括聖皮埃爾和密克隆群島。

為了方便管理龐大的殖民地,英國將北美殖民地劃分幾個行政單元:十三殖民地(美國前身)、加拿大省、紐芬蘭、新不倫瑞克省、新斯科舍省、羅伯特領地(哈德遜公司)等多個殖民地域進行管理。

七年戰爭後的英國因為出現了財政虧空,為了彌補戰爭造成的財政虧空,英國決定向十三殖民地徵重稅。1776年,十三殖民地爆發了反對英國統治的北美獨立戰爭。

七年戰爭戰敗的法國,為了一雪前恥,全力支持美國獨立運動。法美同盟關係建立。

美國在法國的武器支持下,取得了戰爭的勝利。法國則藉機向英國發難。尤其是紐芬蘭漁場的海域成為英法爭奪的焦點。

在法美夾擊下,英國在十三殖民地的統治趨於崩潰,不得不承認美國的獨立。

1783年,英國、美國、法國在巴黎簽署《凡爾賽和約》,英國承認了美國獨立,僅把紐芬蘭島附近的聖皮埃爾和密克隆群島歸還法國。

這是法國失去了新法蘭西之後,在北美重新擁有了殖民地。但聖皮埃爾和密克隆群島面積只有242平方公里,與龐大的新法蘭西(鼎盛時期為800萬平方公里)相比,可謂是微不足道。

法國全力支持美國獨立戰爭,不僅沒能奪回新法蘭西,更加劇了法國國內的階級矛盾。

1789年,法國爆發了大革命。1792年,法國推翻了王室,建立第一共和國。

法國大革命引起了歐洲諸多王室的恐慌。他們紛紛干涉法國的內政。英國組成了反法同盟,成為反法同盟的盟主。

英法之間的爭奪不僅僅在歐陸,還集中在北美島嶼。英軍多次偷襲被法國的聖皮埃爾和密克隆群島。但英軍的偷襲均被駐守島上的法軍打敗,英國選擇放棄了該島。

從1789年到1814年,面積狹小,距離法國本土及其它法國佔領區遙遠的聖皮埃爾和密克隆群島成為孤島。

外加受英法之間戰爭的影響,大批當地的島民撤出了島嶼,回到法國本土。因此,聖皮埃爾和密克隆群島名義上是法國的一部分,實質已經成為荒島。

直到1814年拿破崙戰爭結束。歐洲秩序重新確立,法國對於聖皮埃爾和密克隆群島的歸屬才得到確立。

1814年,法國和英國簽訂了《巴黎和約》。聖皮埃爾和密克隆群島歸法國所有。1815年,法國和反法同盟簽訂《維也納和約》,法國對於聖皮埃爾和密克隆群島的主權得到了確立。

從1689年到1814年這100多年裡,聖皮埃爾和密克隆群島的主權在英法之間相互易主。來此定居的人稀少,該島一直處於荒蕪狀態。

1816年之後,大批來自法國西北部的青壯年漁民越過大西洋,來到該群島捕魚,建立定居點。

隨著大批移民的到來,法國開始重視群島的基礎設施。1854年,法國在聖島設立了第一家郵局。

從1854年到1899年,報社、銀行等現代化基礎設施在聖島落成。

聖島成為這裡的首府以及人口集中地。這裡的居民主要以法國人為主。

法國開發聖皮埃爾和密克隆群島之時,美國開始了向西擴張自己的領土。美國在北美大陸的擴張威脅到了英國的利益。

出於對抗美國的需要,1867年英國把加拿大省、新不倫瑞克省、諾瓦斯科舍省合併成統一的“加拿大聯邦”,並賦予“自治領”的地位,這是英國殖民地成立的第一個自治領——加拿大。

加拿大擁有了除宣戰權之外的幾乎所有內政外交自治權。

起初加拿大的自治領只有100萬平方公里,距離法國的聖皮埃爾和密克隆群島有大約100多公里。

加拿大成立初期,和法國的聖島(紅圈)距離。標註/環球情報員

從1867年到1871年,英國為了制衡美國,繼續將不列顛哥倫比亞省、魯伯特領地、西北地區劃給加拿大,加拿大的面積擴大了8倍,成為地跨三大洋的“國家”。

加拿大自治領成立後,不斷向紐芬蘭拋出橄欖枝。但紐芬蘭認為自己是英國最早的北美殖民地,資歷老於加拿大。

這裡是英國海外的黃金漁場。英國不希望把這裡交給加拿大。因此,紐芬蘭一開始並沒有加入加拿大。

加法邊境主要在哈德遜河的河口處,最短距離為大約100公里。

19世紀末20世紀初,英國為了佔領南非的黃金,和當地的白人移民後裔——布爾人爆發了布爾戰爭。此役,英國付出了2億英鎊的代價。

為此,英國不得不重新考慮與白人為主的殖民地的關係。1907年,紐芬蘭獲得了自治領的地位。政治地位和加拿大持平。

至此,聖皮埃爾和密克隆群島與三個政治實體隔海相望——美國、加拿大和紐芬蘭。

從1816年到1914年這100年來,隨著群島港口設施的完善,當地人口增長近8倍,主要以年輕人為主。

一戰時期,英法組成的協約國對德作戰。加拿大、紐芬蘭作為自治領跟隨英軍作戰。聖皮埃爾和密克隆群島作為法國的領土,也有徵兵的義務。

加拿大、紐芬蘭、聖皮埃爾和密克隆群島不少青壯年人參加了歐洲的戰役。

相比於加拿大,面積較小,人口較少的紐芬蘭、聖皮埃爾和密克隆群島等領地大批青壯年人口流失。

一戰後,三地走向不同的發展道路。法國繼續佔據著聖皮埃爾和密克隆群島。英國意識到白人自治領的獨立勢頭難以遏止,逐漸承認了自治領更大的權利。

1931年,英國通過了《威斯敏斯特法》,承認了加拿大、紐芬蘭等自治領地的更大自治權利。

1919年,美國為了維持戰後的治安,頒佈了《禁酒令》。聖皮埃爾和密克隆成為美國酒商轉移貨物的倉庫。當地憑藉著販賣朗姆酒等酒類飲料,經濟曾一度走向繁榮。

《禁酒令》沒有給美國帶來真正的好處,反而使得美國政府遭遇財稅危機於1933年被廢除。該島繁榮期迅速消失。

1929年-1933年大蕭條時期,以漁業為主,經濟結構單一的紐芬蘭倍受打擊。危機後,紐芬蘭遲遲未能恢復元氣。1934年,債臺高築的紐芬蘭放棄了自治權,重新成為英國的直屬殖民地。

加拿大則憑藉著豐富的礦產資源,完成了工業化,得以度過危機。

大蕭條後,納粹藉此鼓吹民族主義上臺。德國開始擴軍備戰。1939年,德國閃擊波蘭,二戰爆發。1940年,法國被納粹德國佔領。1940年7月,納粹扶持維希法國偽政權。

戴高樂在英國的幫助下,組成的自由法國政府,對抗維希法國。

佔領法國之後,德國扶持聖皮埃爾和密克隆群島的親維希法國勢力。希望借維希法國之手,德國以此為跳板,監視美加的行動,遏制美國、紐芬蘭(英國)和加拿大。

法國的淪陷引起了美加的不安。尤其是聖皮埃爾和密克隆群島出現了親維希勢力。因此,美國希望先下手為強,在德國佔領之前搶先佔領群島。

自由法國政府的領導人戴高樂意識到如果美加佔據了這裡。那麼,法國戰後極有可能永久失去這片土地。

因此,戴高樂決定派兵趕走維希法國政權,控制群島。1941年12月,自由法國將領穆塞里爾帶兵佔領了群島,趕走維希法國政權。這為法國二戰後繼續佔據這裡提供了依據。

被削弱的英國放棄了經濟結構單一的“紐芬蘭”。並給予了紐芬蘭兩個選擇:“併入加拿大”或“獨立”。最終,紐芬蘭選擇併入加拿大。

戰後,英國和法國的殖民地出現了民族獨立浪潮。法國在亞非的殖民地通過獨立公投、民族解放戰爭的形式,紛紛脫離法國獨立。

然而,以法國後裔為主、面積狹小、經濟結構以漁業為主的聖皮埃爾和密克隆群島依然選擇留在法國。隨著紐芬蘭加入加拿大,加拿大和法國的最短距離從過去的100公里縮短為25公里。

1977年,隨著捕魚技術的提高,法國、加拿大就捕魚權、領海邊境發生了嚴重的爭端。

長期以來的鱈魚過度捕撈,導致漁業資源大幅減少使得加拿大與法國不得不放棄爭議,通過確立邊境,共同保護紐芬蘭漁場的鱈魚資源。

1992年,加拿大和法國就邊境問題同意在第三地紐約的國際仲裁法庭做出的邊境,准許法國建立經濟區。至此,加拿大和法國邊境爭端告一段落。

法國本土分為13個大區,96個省。法國的海外領地分為海外省(5個)、海外集體(8個)。法國的海外省是歐盟的外延地區。

聖皮埃爾和密克隆群島是法國的5個海外集體之一,不屬於歐盟的一部分。

進入21世紀以來,隨著紐芬蘭漁場的漁獲減少,該島的經濟從過去的依賴漁業轉化為依靠漁業旅遊資源。

該群島面積狹小、距離法國本土較遠,長期以來與法國本土沒有直接的空中聯繫。從法國本土前往聖島需要前往蒙特利爾、哈利法克斯等加拿大城市。

直到2018年夏天,開通了從法國首都巴黎飛往聖皮埃爾的季節性直飛航線,這才結束了從法國本土到這裡沒有直飛航線的尷尬。

從法國到聖皮埃爾和密克隆群島的直飛航線僅有夏季一季。這裡的居民雖然以法國人為主。但當地居民和加拿大法語區的交往多於和法國本土的交往。雖然這裡的法定貨幣是歐元,但加元在當地也被廣泛接受和使用。這裡就出現了歐元和加元並用的情況。