許多年前,楊荔鈉花了一段時間學法語,比起別人在意的口音或者語法,她更渴望掌握的,是她心裡所認為的一些象徵美好的詞彙:“比如平等,比如溫暖,比如勇敢。”

走到今天,這些詞依然是她為自己勾勒的生活輪廓,她也承認在行進的道路上,總是勇敢有時、怯懦有時,但重要的是她一直在向著更勇敢的那一面努力,“這是天性也是成熟的標誌”。

去年秋天上映的電影《媽媽!》,讓很多人看到了導演楊荔鈉對女性和人性的關懷。那部電影沒有移動互聯網時代的各種熱門話題,鏡頭只是很簡單地對準了日常生活中我們每個人都熟悉,但又往往忽視的一個角色——媽媽。當故事圍繞一個85歲的媽媽和一個65歲的女兒展開時,喧囂不再,一切都回歸到我們最安靜也最私密的家裡,在電影院度過的109分鐘也不再是娛樂,而是思考。

它的出現,不僅是給了觀眾一個旁觀他人生活的視角,更多的意義在於,它能讓我們把目光投射回自己身上,想想老去是什麼,生活是什麼,愛又是什麼。“當時投資方也冒了風險,這是老年題材,又不是類型片,大家其實不是懷著很看好、覺得這個項目能賺錢的思路來投資的。”好在最後影片在口碑上取得了勝利,作為楊荔鈉的第一部院線電影,她算是收穫了一張對得起團隊和自己的成績單。

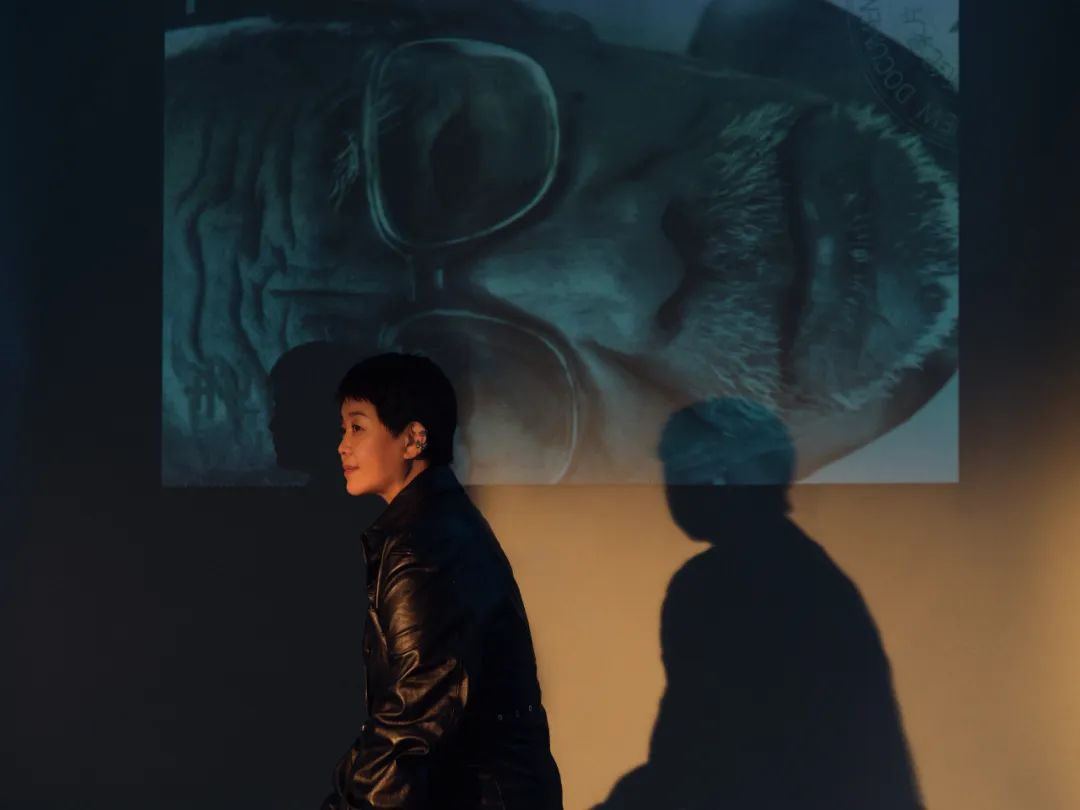

《媽媽!》主創們在北京國際電影節紅毯上

“但沒有工作的時候,我還是喜歡迴歸到家庭和自我。”關注《媽媽!》的觀眾會發現,這位在電影上映前沒什麼曝光、電影宣傳期後也保持低調的導演,隨著頒獎季的結束,好像就“銷聲匿跡”了。

其實從1992年考入表演系算起,楊荔鈉在這個行業打拼的時間已經比當下許多年輕觀眾的年紀還長,這麼多年下來,她先是從演員轉型成紀錄片導演,繼而又在2013年開始拍故事片。楊荔鈉也遇到過一些看似光鮮的機會,但每個人都有各自的選擇,楊荔鈉更在乎內心的真實感受,從始至終她的判斷標準只有一個,那就是她會反覆問自己,電影和生活到底哪一個更重要。

“如果在生活裡邊提煉電影是一種方式,我必須得好好感受生活帶來的所有困境和原動力。”她的作品在關注生活和生命的議題,她的選擇方式亦然,她喜歡讓所有浮華的包裝悉數褪去,直接戳中隱藏在最裡面的那個核心區域。

米色襯衣、米色風衣、米色長褲 均為Ferragamo

所以在《媽媽!》成功之後,楊荔鈉依然像往常一樣,投入了自己的新作品,也就是一部紀錄片的創作中。“我每拍完一個劇情片,就會拍一部紀錄片,這是我不會變的一個工作方式。”

新的作品靈感恰巧就來自《媽媽!》路演期間,一位年輕的媽媽給楊荔鈉的微博留言。楊荔鈉通過作品發出信號,而觀眾也在反向尋找著能接收他們信息的創作者,他們需要發聲的渠道,讓一個不被關注的社會話題能被更多人看到。

“她說她們是‘紫絲帶媽媽’群體。‘紫絲帶媽媽’是一群見不到自己孩子的媽媽。她們有的未婚、有的結了婚、有的在離婚過程當中,當情感關係面臨破裂,很多媽媽就會長時間見不到自己的孩子。”

其實在《媽媽!》受到關注之前,楊荔鈉並沒把自己的創作侷限在“母親”這個話題上。從1999年的第一部紀錄片《老頭》,到籌備《媽媽!》期間,她同樣花了很多心思去準備紀錄片《少女與馬》,20多年來,她廣泛地關注著許多個不同的群體。

“我真的不是‘媽媽’專業戶。”但到了被“紫絲帶媽媽”求助的這一次,楊荔鈉還是選擇站到她們身邊,楊荔鈉想讓她們的處境被更多人看到,也希望這次拍攝所引發的,不只是關於“媽媽”這個身份的討論,而是紫絲帶媽媽們如何在性別權利關係中努力找回自己的權益和尊嚴。

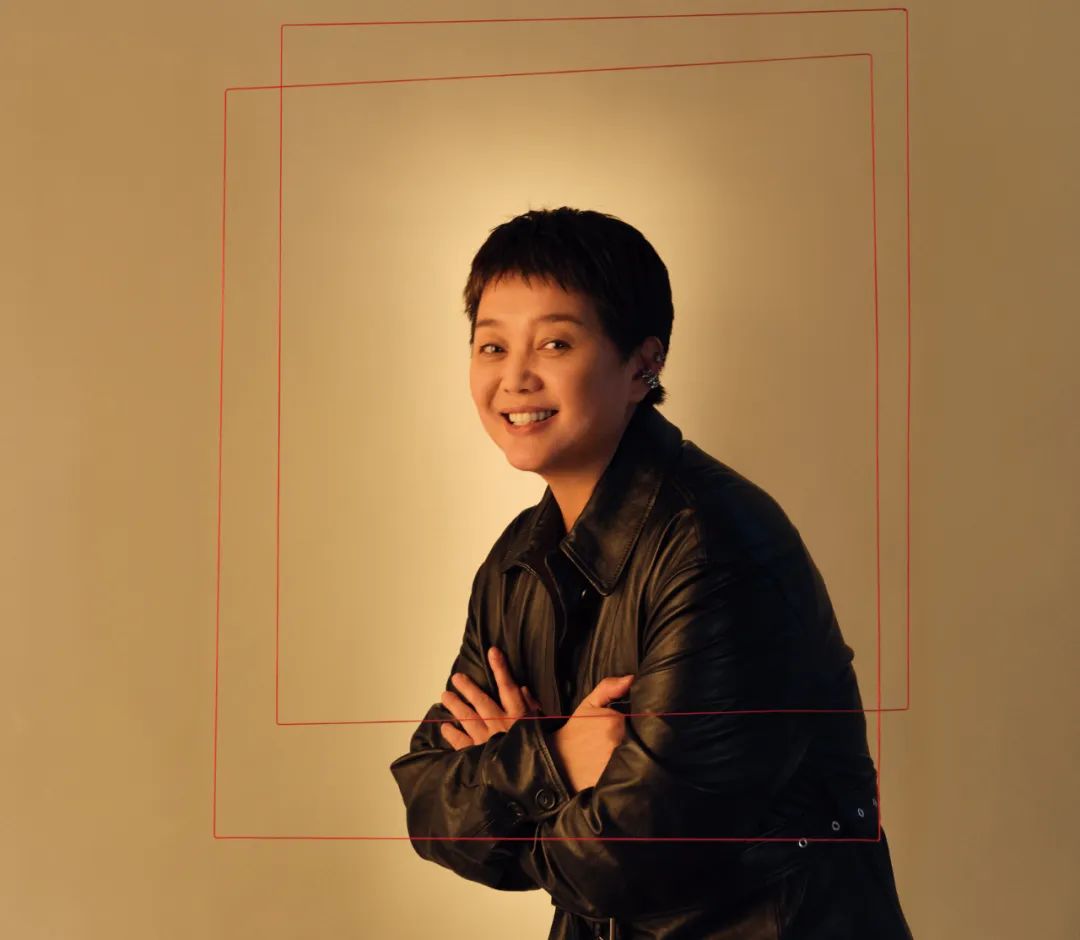

黑色皮質風衣 Sportmax

銀色耳骨夾 Alexander McQueen

“拍電影,我一直拍的是什麼?是人際關係。我討厭任何暴力、評判、不公平,我討厭對異性或同性的傷害,哪怕那是無意識的。但生活有時候就是由這些部分構成的,你迴避不了。”楊荔鈉不再刻意區分此刻用鏡頭記錄的故事到底屬於哪一個群體,比這種標籤更有力量的,是為她帶來思考的生活本身,那些真實樸素的情感。

當《媽媽!》已經隨著時間的流逝成了上一年的記憶,2023年農曆大年初二,楊荔鈉再次站上了一個新的起點:“我就要出發去拍攝一群‘紫絲帶媽媽’了。”從最初勇敢地轉型做導演,到接連通過《春夢》《春潮》《媽媽!》這三部故事片證明其拍電影的能力,楊荔鈉始終在迎接新的挑戰。

於她而言,當下的困惑可能很具體,比如到底怎樣在電影工業和獨立製作間找到平衡點,或者在經濟吃緊的時候如何把資金需求壓縮到最小、同時能讓作品做到最好……但除了這些,還有更多無法用一句話表達的,或許才是她持續拍攝的目的所在:“我們是不是有相對獨立自由的人格,是不是有獨立自由的個性和判斷?這個是很重要的。”

正如在談論創作時,她說自己在拍攝新片時,並不會指望從上一部作品中獲得什麼可以沿用的寶貴經驗,同理生活也是,因為“問題永遠都是新的,就是要不停地解決它們”。這是屬於她電影作品的議題,同樣也是屬於她自己的。

黑色皮質風衣 Sportmax

銀色耳骨夾 Alexander McQueen

BAZAAR:作為一位勇敢的女性,你身上的“勇敢”是因何而產生的?你認為“勇敢”對女性來說重要嗎?

楊荔鈉:女性的勇敢,在我的理解中是種穩定狀態,判斷和解決問題的能力,包括說“不”的態度。這裡的勇敢不是說“斯巴達精神”,而是像水一樣,是隱性的,就藏在生活裡,藏在世俗的挑剔中。說到這個話題,我不覺得我只是一個女導演,而是一個女人,我們如果不關心自己,那誰來關心我們?人有多勇敢,就有多懦弱,這是成正比的,但在行進的過程中,我相信更多的人、更多的女性,都會變得勇敢,這是成熟的標誌。

楊荔鈉:我認為不是的。勇敢真不是男性的專屬名詞,恰恰在我們以往看到的文學作品、影像作品包括所有的藝術作品中,都有非常多堅韌、勇敢的女性形象。現實生活中也一樣,女性同樣承擔著社會分工。我們覺得當男人建功立業、養家餬口,他就是好男人,但一個女人呢,如果她沒有出去工作,但要在家庭中擔任了特別多的角色,要照顧老人和孩子,要平衡家庭關係,卻容易被忽略,家庭是社會關係裡最小的一個組成部分,我覺得怎麼看待女性,怎麼尊重女性的付出和勞動,都是一個社會文明的體現。

BAZAAR:剛入行時,曾經遭受過對你性別、專業能力等方面的質疑嗎?這種質疑是否困擾過你?當時是如何面對的?

楊荔鈉:我剛開始拍紀錄片的時候,就有人說:“女演員能拍成什麼樣?”包括做演員的時候,也一直被選擇。在這樣的過程中,我相信每個人都會有自己的處理方式,大家都很辛苦,但我年輕時有一點好,就是雖然我會被煩到,但我不會被幹擾。我覺得年輕人是真的不在乎這些,覺得我的路是由我自己決定的。比如說我不做演員了,可以去拍紀錄片,在紀錄片的環境裡,我的價值是我能自己感受到的,我不願意受外界的干擾。另外我們這一代人的成長還有一個挺不好的東西,就是來自父權社會的否定。我們一直在被否定的路上,獲得自我價值的認可都是逆流而行。好在現在我們這一代人當了父母,所以你看90後甚至00後的小孩,都是被鼓勵著長大的。

BAZAAR:回想這些年的職業生涯或經歷,最艱難的是什麼時候?當時是如何擺脫困境的?

楊荔鈉:我從小是舞者、然後當演員,一直都是被挑剔、被審視的,再到我自己拿起攝像機,也很容易被質疑。面對這些問題,人就得像種子一樣,把自己深深地紮在泥土裡,讓自己變得更結實。我不太被別人的目光左右,但有些女孩子不是,性格使然吧,她們可能會更多地承受一些外界的輿論壓力。這種時候,我也不知道該怎麼辦,每個人都要面對自己不同程度的困難,甚至可以說,困難就是生活的一部分,我們就是要不停地解決問題一直走到今天。但不管是哪個人生節點,生活都有一把鑰匙,在我們手裡邊。我不相信有一把鎖是永遠打不開的,也不相信有一把鑰匙會被你遺失在人生的路程裡始終找不到。

面對困境與質疑,變革與動盪,“勇敢”總是我們最值得託付的底牌。它可以為任何牌加持——熱愛、智慧、勤奮、堅韌……與“勇敢”組合,總能在五花八門的局面中打出“王炸”!

又逢3月,我們邀請來自不同領域的女性,追溯那些為女性爭取更多話語權,為了“被聽見”“被看到”而勇敢向前的故事——她們用電影創作傳遞女性的真實思考,用精彩的演奏與哲思打破古典音樂舞臺的“男性主宰”定律,用設計語言重新思考女性身體與世界的關係,用賽場上的奮力拼搏傳遞與男性平等的奧林匹克精神……

以無畏成就自我,以行動傳遞聲音。她們的存在,就是意義本身。“節日”縱然珍貴,但她們勇敢創造的每一天,更值得紀念。

策劃/王曉白

攝影/張悅

統籌、形象/張七月

妝發/Emma(ONTIME)

採訪/張凡

撰文/張凡

宣傳/鄭皓銘

助理/張瑜

服裝助理/viola、閃閃

排版/YUER

部分圖片來自網絡