跳至主要內容

萬物吐故納新,大地一片生機盎然,正是春遊的好時候。除了拍照發朋友圈,春遊還能怎麼玩?

先秦時期的春遊,浪漫而風情。《詩經》中有許多愛情詩篇,都發生在春遊之時。

《出其東門》中的“出其東門,有女如雲”,講的就是鄭國人喜歡春遊,出了城東門後,滿眼望去都是春遊的妹子,是鄭國男子邂逅愛情的好機會。

《溱洧》中提到“士與女, 殷其盈矣”,意思是,在溱水和洧水邊, 到處可見來春遊的鄭國男女。

許多男女在春遊時兩情相悅,訂下終身。談情說愛的浪漫元素,逐漸變成這個時期春遊的一大特點。

為了方便大家找對象,當時甚至還設定了大型春遊相親節日——“上巳節”。

上巳節, 因選取夏曆三月的第一個“巳日”而得名,素有古代“中國情人節”之稱。

孔子聖蹟圖。來源/孔子博物館

在《論語·先進》中,曾點說:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。”孔子十分讚賞。

暮春三月,穿上春衣,約上幾個成人、幾個小孩,沐浴、吹風、唱歌,愜意得很。

到了魏晉,三月初三被明確地固定為上巳節。不過魏晉人不像先秦人民那樣,痴迷於邊春遊邊戀愛的浪漫,而是追求“玄遊”。

文人們把郊遊視為陶冶情操的一種方式。他們寄情于山水之間,返乎自然,在山河間品茶,飲酒,作詩。

魏晉旅遊博主輩出。王羲之就是旅遊大V之一。晉永和九年三月初三日,也就是上巳節這天,王羲之與友人謝安、孫綽等四十一人共遊會稽山,寫下了天下第一行書《蘭亭集序》。

後代《蘭亭集序》書法作品。來源/紀錄片《翰墨中華》截圖

竹林七賢(嵇康、阮籍、阮咸、山濤、向秀、劉伶和王戎)也是春遊愛好者,喜歡在竹林下聚會喝酒。

被稱作中國山水詩第一人的謝靈運,是個旅遊達人。謝公不僅喜歡寫遊記,對旅遊裝備也很有研究。據《南史·謝靈運傳》記載,謝靈運郊遊時,頭戴曲柄笠,腳蹬木屐。這種木屐,前後都有齒釘,上山去其前齒, 下山去其後齒,被時人稱作謝公屐。

到了唐朝,春遊才真正成了一項全民活動。許多詩句,都記錄了當時百姓對春遊的熱衷。

唐人的春遊,主要在上巳節、寒食、清明展開。這些節日,是唐代的公休假日。每逢這些公休假日,唐玄宗還會發員工福利,給百官發旅遊基金,讓他們去春遊。

“春末以來, 每至暇日……賜錢造食, 任逐遊賞。”

唐人春遊,喜歡吃吃喝喝,並且吃出了不少著名的“遊宴”。

曲江宴,就是載入中國飲食史的名宴。它是唐代進士放榜後的慶祝之宴,皇帝也會參加。又因新科進士正式放榜之日,恰好就在上巳節,故而宴席間,皇帝、王公大臣、與宴者可以一邊欣賞曲江邊的春光,一邊品嚐美味佳餚。

除了吃吃喝喝,騎馬自駕遊在唐代也很風行。而且不僅是男子,當時女子也參加騎馬郊遊的活動。張萱的《虢國夫人春遊圖》,就記錄了楊貴妃的三姊虢國夫人及其眷從騎馬春遊的場景。

據《開元天寶遺事》記載,當時的女子春遊,通常會約上幾個閨蜜,路上遇到好花,就在花前坐成一圈,解衣作帳,就地野宴。

《開元天寶遺事》中,還提到一種非常雅緻的春日遊戲——鬥花草。

白富美往往會重金購名花,種在庭苑,為鬥花草做準備。

單鬥花草有些單調,再加上賭注錢物就刺激多了。“為賭金錢爭百草,急行遺卻玉瓏璁。”寫的就是一位宮女急著參加鬥百草賭錢的遊戲,匆忙間將玉佩弄丟了。

白居易

白居易65歲時,仍然熱愛春遊,頻率高到妻子都有些不滿。

在《春遊》的結尾,他還調侃了一下春天都不出門旅遊的人。

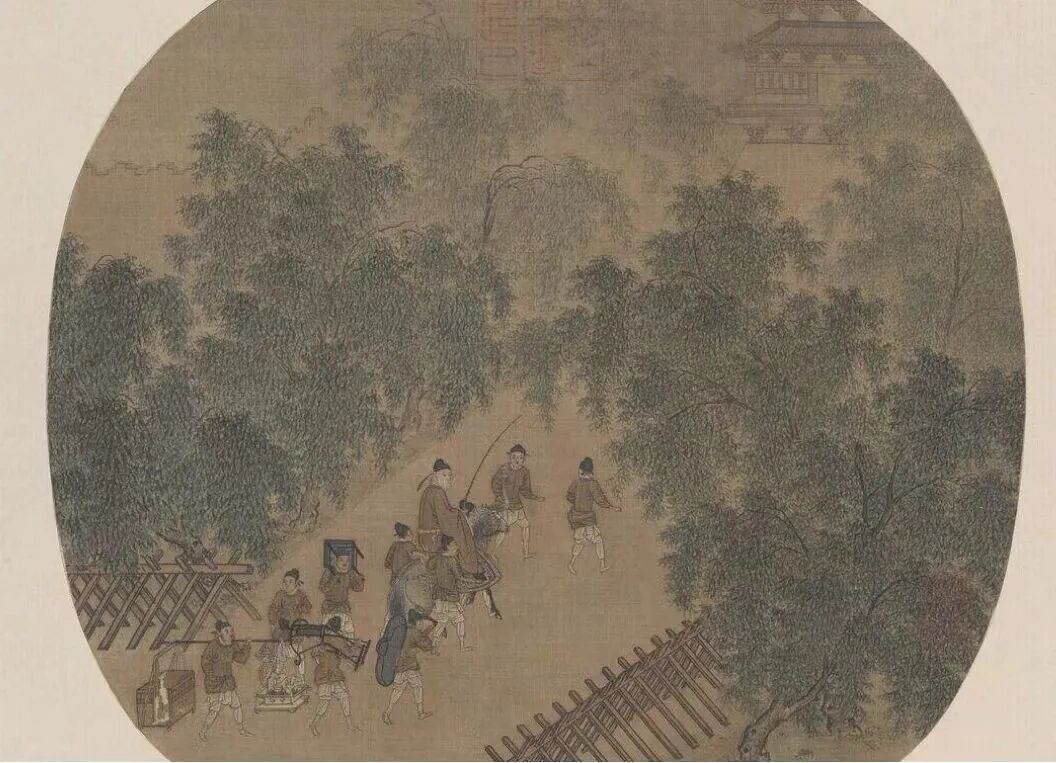

《八達春遊圖》。來源/臺北故宮博物院

《八達春遊圖》。來源/臺北故宮博物院

宋朝以後,上巳節逐漸被人們淡忘,踏青活動大多集中在清明節,人們可以一邊祭祀一邊春遊。

老者前後簇擁著10位侍從,或搬椅,或扛兀,或挑擔,或牽馬,忙忙碌碌。

《春遊晚歸圖》。來源/故宮博物院

宋代春遊,在內容上也開始變得更多元化,除了賞花喝酒寫詩,還開展一些體育運動,比如蹴鞠。

到了明清時期,上巳節徹底衰落,其郊遊內容被糅合進了清明節裡。

“南人借祭墓為踏青遊戲之具,紙錢未灰,舄履相錯,日暮墦間,主客無不頹然醉倒。”

據明朝人的記載,射柳時,將鴿子放在葫蘆裡,然後將葫蘆高掛於柳樹上,彎弓射中葫蘆,鴿子飛出,以飛鴿飛的高度來判定勝負。

女子則喜歡在清明節盪鞦韆。由於清明節盪鞦韆隨處可見,明清還將清明節定為鞦韆節。

放風箏也是當時普遍流行的風俗,清明掃墓之後,就放起風箏。

“清明掃墓,傾城男女,紛出四郊,提酌挈盒,輪轂相望。各攜紙鳶線軸,祭掃畢,即於墳前施放較勝。”

因此,許多人在放風箏時,將災禍疾病寫在風箏上,然後在風箏升空時剪斷線,希望以此帶來好運。

相親、喝酒、吃吃吃、賞花、鬥花、踢球、射柳、盪鞦韆、放風箏……古人的春遊有沒有給你的春日出行一些啟發呢?

《八達春遊圖》。來源/臺北故宮博物院

《八達春遊圖》。來源/臺北故宮博物院