跳至主要內容

zhihu.com/question/30276520/answer/321930578

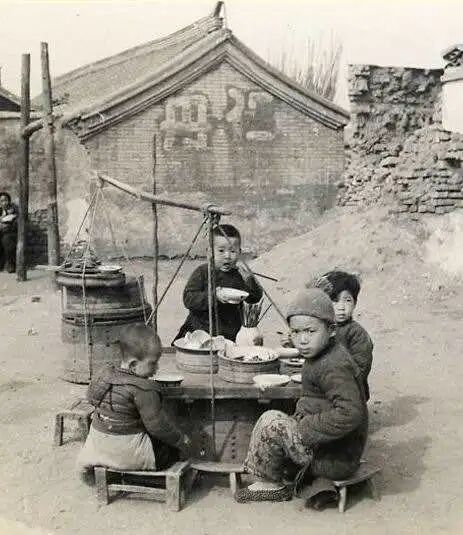

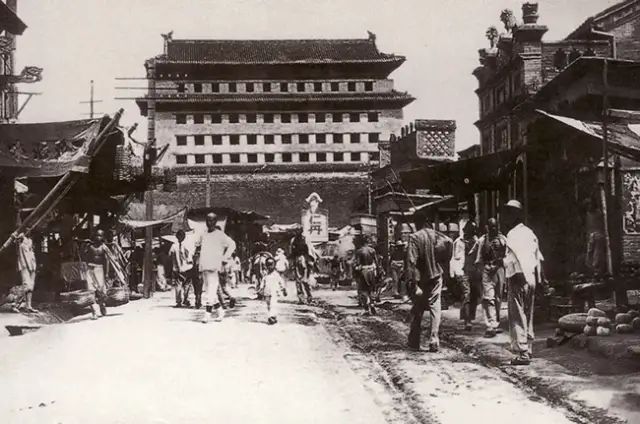

上邊這張圖,除了人物外是常見的抗戰日常照,有個細節,就是牆壁上的“仁丹”廣告。

這個具有時代烙印的廣告,相信很多人在抗戰的電影裡都曾見過。

其實早在民國初期,“仁丹”就已經在中國聲名鵲起,廣告遍佈城市的大街小巷。

這種源自中國的清涼解暑藥,經過商業包裝很快風靡全國,各地均可見用油漆刷於牆面的“仁丹”廣告。

當時油漆價格不菲,而“仁丹”卻以傾銷式的價格在中國銷售,只是為了佔領市場的商業目的?

這些謎團隨著1937年日本大舉侵華,中國抗日戰爭全面爆發一一解開。

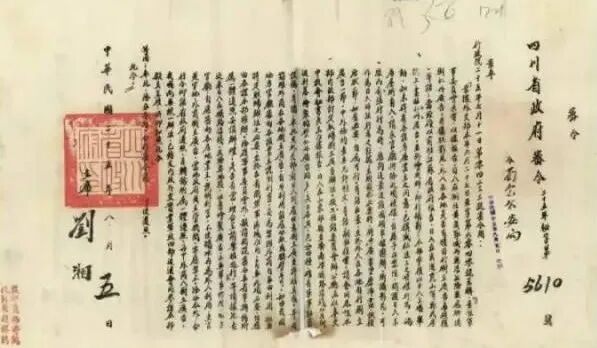

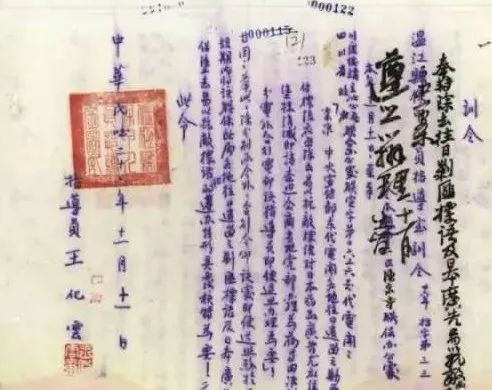

在1936年6月25日四川省政府致省會公安局的一份密令中這樣寫道:

有日人一名著中國衣裝,率領工人多名在黃岡城險要處所,大做其仁丹廣告,以此為標識。

看來為了在當地加快效率,日本人當時還僱用了不少中國工人。

另外,該密令還特別提到:“給與屋主洋兩元后,即前往各處拍照。”

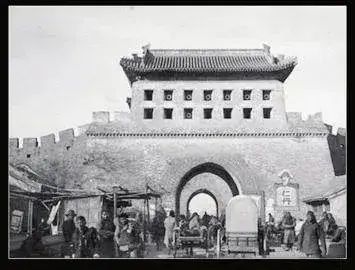

那麼為什麼日本人要選擇在城市的險要位置用油漆塗刷“仁丹”廣告?

1936年8月12日,即抗戰爆發前夕,四川省政府的一份秘密諮文,諮文內容稱:

“據密報以假賣仁丹為掩護,日間諜同助手高橋及華人石充昌等六人在成都一帶活動,並攜有最新式照相機隨時攝取重要地形地勢等。”

在另一份檔案中提到,日本人在湖北黃岡、江蘇武進和崑山、山東濟南等地的險要處所大肆塗刷“仁丹”廣告,並攝取影片。

“繪製牆壁仁丹廣告頗多,長方各異,色分四種,確有軍事秘密。”

但他們為什麼卻偏偏選擇在城門、橋樑、重要機關、關隘等險要地標處繪製廣告,其實就是為了用“仁丹”廣告給這些地方做符號標記。

日本人將繪製好廣告的地理位置用照片記錄下來,也是為了讓以後來此地的人更為直觀地辨識,用價格不菲的油漆塗寫是為了讓廣告更能抵禦風雨侵蝕而保持長久醒目。

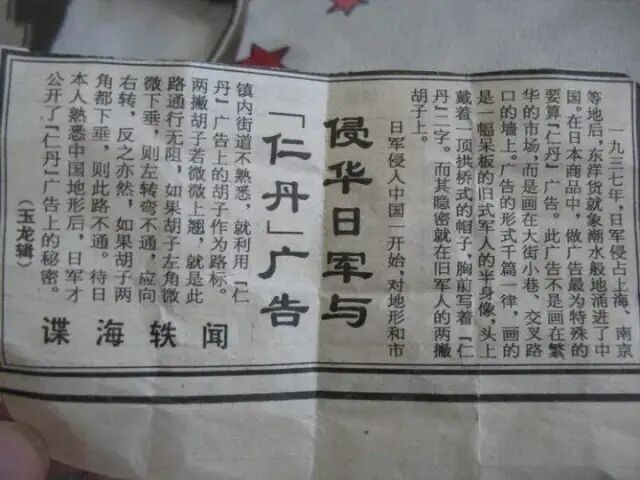

而對於沒有八字鬍的純文字廣告,含義就在仁丹的字上,字體的橫折豎鉤都表示不同的軍事意義。

文字的排版上也分直式和橫式兩種,橫式示街巷不通,直式可以通行。

“翹鬍子仁丹”的鬍子尖所指的方向,就是需要刺探中國的機密所在。

“一·二八”和“八·一三”事變時,不少日本僑民就這樣蒐集機密,根據“翹鬍子仁丹”暗示的位置,指引日本陸戰隊向中國的目標發起精準攻擊,以免失誤走進死衚衕,減少傷亡。

此後,國民政府也逐漸覺察出了“仁丹”廣告的異樣,於是在抗戰全面爆發後,命令中國各地大肆塗抹“仁丹”廣告。

“翹鬍子仁丹”的鬍子尖所指的方向,就是需要刺探中國的機密所在。

“一·二八”和“八·一三”事變時,不少日本僑民就這樣蒐集機密,根據“翹鬍子仁丹”暗示的位置,指引日本陸戰隊向中國的目標發起精準攻擊,以免失誤走進死衚衕,減少傷亡。

此後,國民政府也逐漸覺察出了“仁丹”廣告的異樣,於是在抗戰全面爆發後,命令中國各地大肆塗抹“仁丹”廣告。

隨之,全國各地便掀起了一股塗抹“仁丹”廣告的浪潮。

另外,四川省政府還勒令城鄉居民不得允許日本仁丹的中國代理商在其房屋牆壁塗刷“仁丹”廣告,最終讓其在中國銷聲匿跡。

上世紀30年代四川省政府限制日本仁丹廣告的條令

上世紀30年代四川省政府限制日本仁丹廣告的條令

自1906年《滿鐵調查所》建立起,日本對中國進行大量的、深入的、細緻的、全面的調查工作。

難怪抗戰期間,中國軍隊對繳獲日軍的中國地圖與自己的地圖比較之下,不得不驚歎日本對中國之瞭解,比中國人自己還清楚,這不能不說是中國人的悲哀,而仁丹廣告只不過是日本瞭解中國的冰山一角!

上世紀30年代四川省政府限制日本仁丹廣告的條令

上世紀30年代四川省政府限制日本仁丹廣告的條令